Choses vécues 1914 - 1918

Hommage « AUX GUEULES CASSÉES »

CHOSES VÉCUES

1914 - 1918

Marie LEICKNAM.

Bar le Duc, 9 janvier 1936.

Mademoiselle,

C'est avec intérêt et émotion que j'ai lu le récit de vos angoisses et de vos souffrances qui fut l'histoire et le calvaire des populations de nos départements envahis.

Ayant habité Étain avant guerre et ayant passé 31 mois en captivité, j'ai pu mieux mesurer le mérite de ces courageuses populations lorraines qui, malgré les privations de quatre années, les injures et les menaces, ont gardé pleine confiance dans le succès de leur pays et ont montré à l'envahisseur que la civilisation française n'était pas sur le plan de la culture allemande.

A une génération qui oublie si vite le passé, il était nécessaire d'évoquer de tels souvenirs. Pour bon nombre de nos compatriotes, la grande guerre est déjà une histoire qui se perd dans la nuit des temps, et les jeunes générations ne sauraient pas ce qu'ont souffert nos populations si des documents précis comme le vôtre ne rappelaient ce martyre de quatre années, aussi méritoire que le sacrifice de nos soldats.

Veuillez, donc agréer, Mademoiselle, l'hommage de ma profonde gratitude, pour le service que vous rendez à la cause française, et de ma respectueuse admiration pour votre attitude vraiment. héroïque durant votre longue et si périlleuse captivité.

Chanoine POLIMANN, député de la Meuse.

CHOSES VÉCUES 1914 - 1918

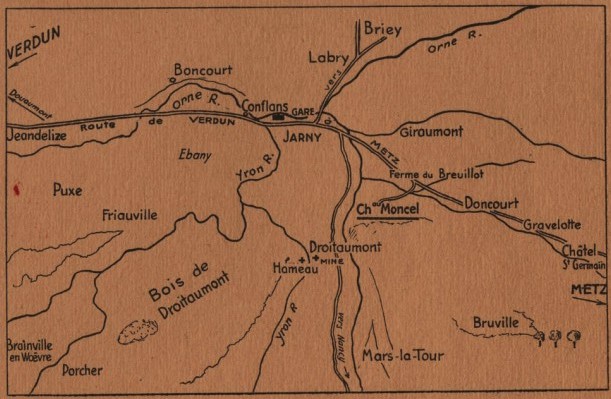

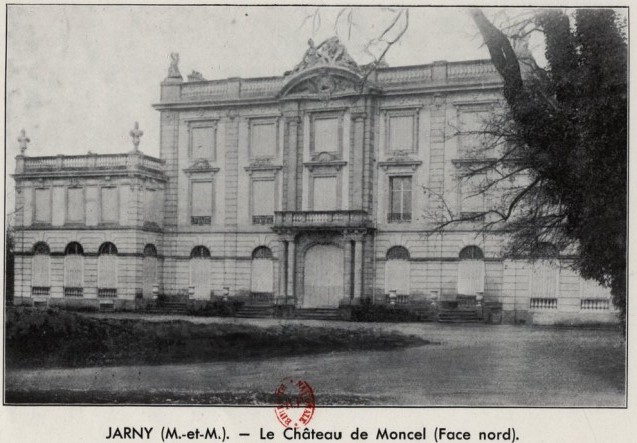

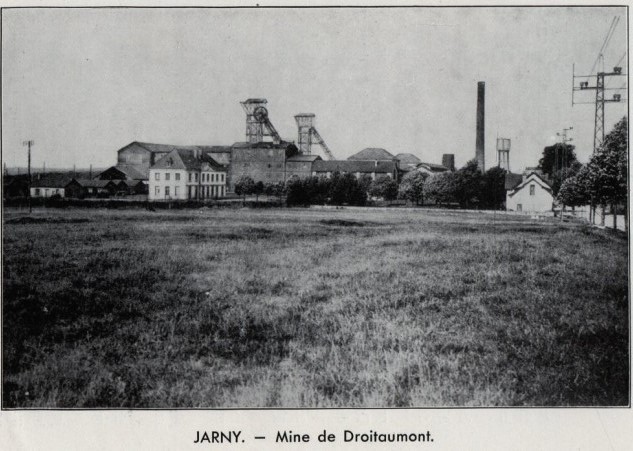

A Jarny, commune de cet arrondissement de Briey, célèbre par son minerai, le château de Montel et la mine de Droitaumont sont la propriété du Creusot. Mon frère étant le directeur de cette mine, nous étions venues le rejoindre, notre mère et moi, depuis quelques années.

La guerre nous sépara.

Mon frère nous quitta le 1er août 1914 pour se rendre à l'appel de la France.

Cependant, soucieux d'encourager les femmes des ouvriers, qui ne pouvaient fuir, mon frère leur promit que nous resterions auprès d'elles pour les soutenir au besoin.

Dans la matinée du 3 août partait la famille de l'ingénieur, M. Cagniant.

Nous restions seules au château avec une jeune fille que nous avions à notre service.

Dans les dépendances habitaient les familles d'un ouvrier, du jardinier Hohler et du garde Hug.

Nous avions installé une ambulance ; et chacune de ces familles voulut contribuer à la monter. Nous disposions ainsi d'une quinzaine de lits.

Moncel est situé un peu à l'écart, presque à égale distance de la mine de Droitaumont et de Jarny.

Tous ces détails sont nécessaires pour rendre plus clair le récit qui va suivre.

Les chasseurs à pied, qui essayaient de garder la frontière, s'étaient fixés depuis quelques jours à Droitaumont.

De temps en temps, nous voyions passer leurs patrouilles le long de Moncel...

La côte Morveau, qui s'élève tout près, était pour eux un bon poste d'observation.

14 AOÛT 1914

Le 14 août, les éclaireurs français pourchassèrent une patrouille allemande, qui s'était avancée jusqu'à jarny.

Ils tuèrent un des soldats et en blessèrent d'autres : ce qui déchaîna la fureur de l'ennemi.

Dans l'après-midi, il revint plus nombreux et, après avoir dévalisé la mairie de Jarny, il emmena M. Génot, maire de la commune, à Metz, comme prisonnier.

(Voir pour cette journée la brochure, Une victime des Allemands à jarny : Monsieur l'abbé Léon Vouaux.)

La voiture s'arrêta sur la route de Metz, près de la ferme du Breuillot, à l'entrée du chemin qui conduit à Moncel.

J'étais à ma fenêtre, quand soudain, à mes oreilles, siffla une balle, suivie de plusieurs autres, dont une faillit atteindre ma mère.

Heureusement pour nous, ceux qui les tiraient visaient mal, car ils étaient ivres : nous le sûmes bientôt.

Affolées, nous nous demandions ce qui allait advenir.

Un jeune lieutenant et plusieurs soldats ne tardèrent pas à sonner violemment à la grille du château, criant au jardinier : « Mach mal auf Schweinhund » (Ouvre, cochon de chien).

Et à peine le pauvre homme avait-il ouvert, qu'ils le prirent à la gorge et le bourrèrent de coups.

Puis ils s'avancèrent vers nous en hurlant : « Où est le maître de maison, car ici on a tiré sur nous ; où est le maître de maison ? »

Sans aucun doute, ils venaient chercher mon frère, pour l'emmener comme M. Génot.

Je leur répondis que mon frère était parti à la guerre : « Taisez-vous, cria le lieutenant, vous avez tiré sur un de mes soldats, qui a été touché et en a perdu sa cocarde. Et le drapeau, vous vous êtes empressée de le mettre, lorsque vous entendîtes les premiers coups de feu. »

Monsieur, lui répondis-je, ce drapeau est là-haut depuis le 3 août ; auriez-vous le courage de l'arborer sur une maison lors d'une fusillade ? Quant à votre soldat, il lui a été facile de perdre sa cocarde dans l'état où il se trouve. ».

Alors jaillit l'exclamation que nous devions entendre si souvent dans la suite : « Ici, fabrique de canons ! »

Quels commentaires de tout genre fournit cette inepte et crédule accusation !

Après bien des discussions et des menaces, le lieutenant demanda à boire. On lui apporta de la bière, mais craignant un piège, il me dit : « Buvez la première. »

Ensuite, prétendant chercher des soldats français cachés, ils fouillèrent les dépendances et la ferme habitée par la famille Schwartz.

Jamais je n'oublierai cette première alerte. Mon cœur battait à se rompre lorsque je me vis en face de ces trois soldats armés qui déjà avaient tiré sur nous.

Dans la suite, nous demandâmes à M. Bombardier, chef des gardes de la mine, ancien brigadier de gendarmerie, médaillé militaire, de vouloir bien passer les nuits au château car nous étions isolées et ne pouvions plus sortir.

Malgré le grand danger, il se dévoua.

Chaque soir, je vis régulièrement des signaux, que l'ennemi se donnait du côté de la mine de Jarny et dans une des cantines se trouvant près du cimetière, route de Mars-la-Tour ; ces signaux étaient dirigés sur Metz.

Que n'aurais-je tenté pour faire cesser ce jeu ? J'en fis part à M. Bombardier et le chargeai de prévenir les chasseurs à pied, qui s'étaient complètement retirés dans le village de Droitaumont.

Le lendemain, M. Bombardier vint me trouver et me pria de me rendre à l'invitation de l'autorité militaire de Droitaumont. Ma mère, quoique n'ignorant pas le danger de cette démarche et tout angoissée, me laissa partir.

C'est par une pluie diluvienne que je suivis le chemin, accompagnée par M. Bombardier jusqu'à la mine et ensuite par M. Hayez, autre employé, jusqu'au pont de Droitaumont.

Laissée seule, je ne pus aller plus loin. Le pont formait une barricade composée de chariots et de lieuses. Malgré mes efforts, je ne réussis pas à la franchir.

Je fis signe au poste, qui se trouvait de l'autre côté de la rive. Il prévint son chef, un lieutenant, qui vint me rejoindre aussitôt.

L'ennemi occupait à présent la côte Morveau, derrière le château, et il eût pu nous voir, sans cette pluie torrentielle qui nous séparait de lui comme par un rideau.

Une fois le lieutenant à mes côtés, nous descendîmes jusqu'à la mine, et l'a, je lui indiquai, sur une carte déployée, les endroits suspects. Il en prit note et décida d'y aller la nuit. Puis il me remercia et me demanda pourquoi je n'étais pas partie. « Je suis restée avec ma mère, répondis -je pour me dévouer, s'il y a lieu, aux femmes de nos ouvriers. »

Le lendemain, les signaux cessèrent ; et dans le pays le bruit se répandit de l'arrestation de deux espions.

Les seuls témoins de cette démarche furent M. Bombardier et M. Hayez ; ils en gardèrent le secret, sachant bien que la moindre indiscrétion eût été ma perte. (Ces deux témoins vivent encore.) Dans la suite, les avenues du château furent gardées toutes les nuits par des uhlans qui repartaient à l'aube.

23 AOÛT 1914

A deux heures de l'après-midi, je vis sur la grand' route une légion de soldats arrivant de Metz et

se dirigeant sur Etain ; il y en avait des dizaines et des dizaines de mille.

Bientôt, à notre grande stupeur, quatre canons sont amenés devant la grille du château et braqués sur lui. L'instant d'après, une cinquantaine de soldats nous entouraient sur le perron même.

Ils étaient commandés par un capitaine. Ce dernier nous demanda en quel honneur nous arborions le drapeau de la Croix Rouge.

« Parce que nous avons installé une ambulance », lui répondis-je.

Faites voir ; j'ai pour mission de faire une perquisition, et si je trouve un objet suspect, le château sera immédiatement détruit. N'est-il pas vrai, le château appartient à la fabrique de canons ? »

Les soldats chuchotaient entre eux. Je ne saurais décrire les minutes de terreur que nous vécûmes.

N'ayant rien trouvé, le capitaine fit signe aux artilleurs, qui repartirent avec leurs canons et rejoignirent la troupe qui continuait à défiler sur Etain.

Le capitaine me dit en partant : « je regrette d'avoir été choisi pour l'exécution de cet ordre. Heureusement pour vous que nos recherches furent vaines. Veuillez encore me dire pour qui vous avez installé une ambulance. Est-ce pour les blessés allemands ou français ?

Pour les deux, lui répondis-je.

Bien », dit-il, et il s'éloigna.

25 AOÛT

Journée d'épouvante!

Dès le matin, une bande de barbares fit irruption dans le parc. Ils nous entourèrent subitement et réclamèrent les clefs de la cave.

Il se passa ensuite des choses indescriptibles.

Les soldats se mirent à boire et ce qu'ils ne pouvaient boire, ils le chargèrent sur une voiture.

Puis il fallut leur servir le café sur la terrasse ; un gradé demanda des cigares. Pour les chercher, je dus monter, avec deux gaillards, dans la chambre de mon frère, pendant que ma mère restait entourée de toute la bande de soldats.

Refermant la porte sur nous, les deux ennemis réclamèrent une hache pour démolir les meubles. je tremblais., je l'avoue.

« Ah ! lui dis-je, Monsieur, au nom de votre mère, calmez-vous ! »

Il me regarda stupéfait et descendit l'escalier avec son acolyte, sans avoir trouvé ce qu'il cherchait.

A quatre heures de l'après-midi, commença le bombardement ; nous étions entre deux feux, les Français entre Droitaumont et Friauville, et les Allemands derrière le château.

Nous nous réfugiâmes dans la cave. Le château tremblait sous les obus qui passèrent au-dessus de lui. Remplis de terreur et priant, nous restâmes tous dans la cave jusqu'à sept heures du soir. Une accalmie s'étant produite, nous risquâmes une sortie, mais à peine étions-nous arrivés dans la salle à manger, qu'une bande de soldats bavarois faisait irruption au château, en criant : « Ici on a tiré ! »

Nous dûmes notre salut à un sergent, qui dit au capitaine : « je jure qu'ici personne n'a tiré. »

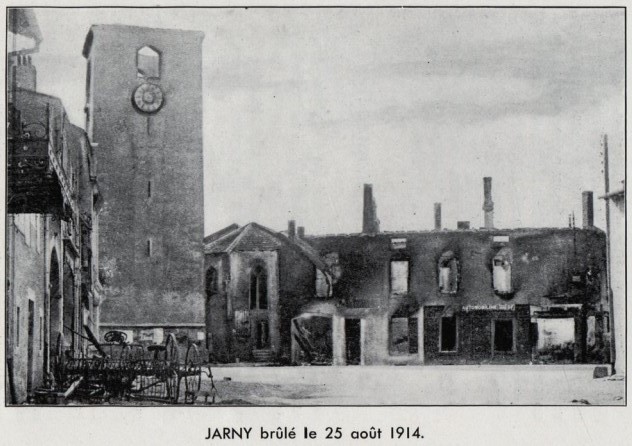

La bande descendit alors sur Jarny où elle commit des atrocités.

La veille, le maire de Jarny avait été ramené de Metz.

La nuit devint sinistre.

La fusillade ne cessa dans le parc ; les balles sifflaient contre le château ; nous étions prisonniers, ne pouvant fuir, et nous devions nous attendre à mourir. J'admirais l'énergie de ma pauvre mère, elle nous encourageait et priait.

A travers un volet, je voyais Jarny incendié, le clocher de l'église tomber en flammes.

M. Bombardier dit : « Silence ; pas de lumière, où nous sommes perdus. »

Le lendemain matin, M. l'abbé Léon Vouaux, qui était venu remplacer son frère, curé de la paroisse, fut lâchement fusillé, avec M. Génot, maire. En outre, vingt-trois civils furent massacrés, sous le seul prétexte que l'on avait tiré sur les troupes.

Infâme mensonge !

Je laisse à d'autres la tâche de décrire toute l'horreur de cette scène. En M. l'abbé Léon Vouaux, la France perdait un savant et la paroisse un grand bienfaiteur.

26 AOÛT

Nouvelle alerte

Aux environs de midi, un coup de feu retentit. Immédiatement après, on sonne à la porte de l'appartement.

Nous allons ouvrir : trois soldats armés devant nous crient : - Ici on a tiré. Vous avez tiré sur nous.

Je répondis que nous ne possédions aucune arme et qu'il leur serait facile de le vérifier. Après bien des pourparlers, l'un d'eux, sans doute pris de remords, dit à l'autre chenapan : « Mais avoue donc que c'est toi qui as tiré. » Et ce dernier se mit à ricaner.

- « Apportez-nous à déjeuner, dit-il, là sur la terrasse, et dites-moi votre menu.

Il faudra vous contenter de peu, lui dis-je, et vous passer de vin, car les caves sont vides, et nous vivons plutôt de terreur.

Apportez », ordonna-t-il, et ils déjeunèrent bien maigrement.

C'était donc pour faire croire à une agression de notre part que ce soldat avait tiré un coup de fusil.

Mais déjà les soldats avaient reçu l'ordre de ne plus fusiller de pauvres civils.

Les soldats, eux-mêmes, disaient que c'était l'impératrice qui avait demandé de faire cesser de tels massacres.

(Intervention plausible voir à ce sujet un passage de la brochure citée : Une victime des Allemands à jarny,)

Pendant quelque temps, le château fut attaqué journellement : Fabrique de canons, voilà leur refrain.

L'Allemagne était bien renseignée, que le château et la mine appartenaient au Creusot.

Les soldats réclamèrent souvent du Sect (Champagne).

Les caves étaient cependant vides.

Le 28 août, ma mère se trouvant sur le perron, un bandit s'approcha d'elle et lui demanda une montre. - Ma mère n'en ayant pas (les bijoux étaient cachés), le soldat la menaça et lui dit : « Il y a deux jours, j'ai tué le Curé de Jarny ; pareil sort peut vous être réservé. »

Un voisin arrivant sur ce fait, le soldat se mit à le frapper et à le fouiller.

SEPTEMBRE 1914

Vers le 1er septembre, le général Ridl vint s'installer à Moncel avec sa suite et environ 200 soldats. Il fut très correct, nous disant qu'il déplorait tous les actes de barbarie qui furent commis.

Un menu fait, entre autres.

Quelques officiers en arrivant se précipitèrent pour monter dans nos chambres et nous bousculèrent.

Le général donna un ordre bref, leur intimant de se retirer ; ils allèrent se cantonner dans l'autre partie du château.

Le général occupa le grand salon transformé en chambre à coucher ; et il séjourna quelques jours au château.

Après le départ du général Ridl, ce fut un brouhaha et un déménagement perpétuel ; les meubles du rez-de-chaussée montaient au premier et ceux du premier descendaient au rez-de-chaussée.

L'un de ces jours-là, un capitaine habitant les dépendances m'envoya par son ordonnance l'ordre de lui préparer un bain.

Il y a deux salles de bain au château ; j'indiquai celle du rez de chaussée.

« Non, répondit le soldat, le capitaine exige celle à côté de votre chambre et que vous prépariez vous-même le bain. »

Sur mon refus, le capitaine porta plainte au commandant, mais celui-ci lui fit entendre raison.

NOVEMBRE 1914

Arriva le pire des bandits : le capitaine Rummel. A peine entré au château, tenant en main une cravache, il dit à ma mère : - « Tout ce qui est ici m'appartient. Un seul mot de votre part et je vous jette dehors. »

Il fit des réquisitions dans toute la région. Une vingtaine de camions rentraient chaque jour avec leur butin et bientôt le château fut archicomble : les caves remplies de vin, de vivres. Partout des meubles, des voitures, des bicyclettes.

Je ne saurais énumérer tout ce que le château contenait.

Un jour, on apporta de magnifiques tapis pris au château de M. de Wendel.

Le capitaine nous fit expliquer que, vu la valeur de ces tapis, il devait les protéger contre les voleurs et il réclama les clefs, car, dit-il à ses soldats, les Français sont un Lumpenpack (sale peuple).

Un jour, le capitaine me manda et me montra sur une table un service à thé en argent :

« Connaissez-vous ce service ? » me dit-il. Sur ma réponse négative, il dit avoir trouvé ce service dans une malle du garde Hug.

« C'est très possible, lui répondis-je, un employé de la mine avait confié ce service au garde Hug. » Le capitaine prétendit que le service avait été volé et que, par conséquent, il devait en faire l'expédition à Berlin.

Le lendemain, Rummel nous envoya plusieurs très beaux écrins vides qu'on avait soi-disant trouvés dans la cave.

Ces écrins provenaient, sans doute, d'un pillage ; cependant, Rummel nous déclara qu'à la moindre trouvaille, il nous expédierait en prison à Rostadt.

Puis, il ordonna des fouilles partout, à l'intérieur du château et dans le parc.

Les étangs furent vidés et une grande quantité de poissons emportés dans les ambulances pour les malades et les blessés.

En fin de compte, la police secrète s'en mêla ; elle fouilla la cave et la serre avec une dague.

Sans le docteur Chevalot et M. Bombardier, nous eussions été complètement isolées ; mais bientôt eux aussi ne devaient plus pouvoir franchir la porte d'entrée.

Pendant plusieurs semaines, nous restâmes prisonnières.

Comme sortie, nous n'avions que la fenêtre de la salle à manger, contre laquelle il fallait dresser un grand escabeau : sortie bien précaire ! car, nuit et jour, elle était gardée par un soldat armé. L'autre issue, qui restait, était celle du sous-sol rempli lui-même de soldats.

Les officiers faisaient bombance avec le vin réquisitionné : quel enfer ! ! La nuit, lorsqu'ils étaient ivres, ils criaient et chantaient.

Le 12 novembre, le docteur Chevalot avait été arrêté, et après avoir passé huit jours en prison, à Conflans, emmené prisonnier en Allemagne.

Le sort du garde Hug ne fut guère meilleur.

Rummel nous accusa d'espionnage, et la veille de Noël, nous fit savoir qu'à notre tour on nous expédierait. On attendait, paraît-il, l'ordre du gouverneur de Metz, mais cet ordre ne venant pas, il nous chassa le jour de Noël.

Il nous permit de gagner, avec quelques meubles, une maison de la route de Mars-la-Tour, maison appartenant également au Creusot.

Nous nous installâmes tant bien que mal en hiver et sans vivres.

J'allai trouver le commandant de l'ambulance de Droitaumont ; il m'autorisa à retourner au château avec un ordre de sa part, signifiant à Rummel de nous rendre quelques vivres, puisque nous avions laissé toutes nos récoltes à Moncel.

Le bandit ne me fit pas bon accueil. Il me menaça de me faire arrêter à la sortie du château, puis il me somma de parler allemand.

Avec un orgueil farouche, il me cita leurs victoires.

« Partout, disait-il, nous sommes victorieux. Le monde entier pliera et nous resterons seuls les vainqueurs. »

Comme je gardais le silence, il s'écria : « Mais, répondez donc ; pourquoi ne répondez-vous pas ? »

« Parce que je ne crains pas vos menaces et parce que toutes vos victoires me laissent indifférente. Soyez vainqueurs du monde entier : je garde la conviction que vous ne saurez vaincre la France. »

« Fanatischer Franzosenkopf ! » (fanatique Française), clama-t-il.

Je lui remis ensuite l'ordre du commandant qu'il exécuta.

Il nous livra des pommes de terre, nous donnâmes une large part à l'ambulance, d'après les conventions faites avec le commandant.

L'hiver se passa avec beaucoup de privations. L'ennemi avait réquisitionné partout bétail, poules, lapins, victuailles de toute sorte.

JUIN 1915

L'Allemand paraissait moins féroce qu'au début.

Le 4 juin, l'état-major s'installa au château de Moncel.

Rummel dut partir.

Et ce départ eût été pour nous un soulagement, mais, pour la seconde fois, il nous fallut chercher un autre abri.

Le 1er juin, j'étais tombée gravement malade.

Deux soldats me mirent sur un brancard et me transportèrent à travers champs dans une des cités ouvrières de la mine de Droitaumont.

Longtemps, je fus alitée.

Reconnaissons-le ! je fus bien soignée ; en général, les médecins donnèrent de bons soins aux civils.

Un certain nombre de soldats, des chefs, des pères de famille, déploraient cette funeste guerre et le sort cruel fait aux civils et cherchaient parfois à les soulager ; mais, par ailleurs, combien de chagrins, d'angoisses, de privations, de souffrances morales et corporelles, d'autres nous causèrent-ils par leurs fausses accusations, leurs menaces !.

Cet épisode, entre autres :

Une fois encore, ma mère avait dû céder sa chambre à un jeune lieutenant qui séjourna, quelque temps, à Droitaumont.

Un jour que le canon avait grondé furieusement, il me dit à brûle-pourpoint et d'un air sombre : « Alors, cela ne vous fait rien de voir tuer tant d'hommes ? Pourquoi ne cessez vous pas la guerre ?

«Ah ! nous en souffrons assez, répliquai-je aussi vite. Mais que faites-vous ici ? Pourquoi n'êtes-vous pas à Berlin ? Vous avez envahi la France, vous nous attaquez et vous ne comprenez pas que nous défendions nos droits ?

Il ne tient qu'à vous de faire cesser ces luttes affreuses en quittant notre territoire.

- Nous ne pouvons le quitter, riposta-t-il, il nous faut le bassin de Briey, nous avons besoin de fer.

Mais, c'est là une chose impossible, dis-je. Alors, perdez donc cette illusion ! »

Pendant trois ans, l'état-major résida à Moncel et y reçut plusieurs personnalités : Guillaume II, le Kronprinz, Hindenburg, Bettmann Hollweg, le comte Czernin, le roi de Bavière, le prince Albrecht de Wurtemberg, en même temps que le général Fuchs.

Des cartes-vues en sont la preuve authentique.

Mais les civils devaient ignorer cette présence ; il nous était ordonné de rester dans nos demeures, de laisser clos volets et fenêtres toute la journée.

Dans ces moments, nous entendions de nombreux avions survoler le château et les environs, surtout la gare de Conflans-Jarny.

Et cet excès de précautions nous faisait deviner la vérité.

FÉVRIER 1916

Grande offensive sur Verdun.

Des soldats par milliers passent à Droitaumont.

« Que de fois, nous entendons crier : « Verdun caput ! »

« Nix caput », répond le civil.

De la mine, M. Hayez fut emmené prisonnier en Allemagne, parce qu'il avait refusé de se soumettre à un service déloyal et anti-patriote.

La mine était dirigée par un nommé Blum, soi-disant ingénieur et portant le grade de capitaine. C'était un ami de Rummel et il le valait.

Comme ce dernier, Blum se vengea sur nous en maintes occasions.

Il exigeait qu'on lui parlât allemand : « Parlez l'allemand, vous connaissez la langue. Vous êtes Allemande, ici tout sera allemand.»

« Je suis Française, Monsieur, et supposez-vous donc que seuls les Allemands parlent plusieurs langues ! »

Un acolyte de Blum me fit même prévenir par Mlle Gauthier, fille d'un garde de la mine, que si je passais par là, il me cravacherait. Avertissement délicat, que la pauvre jeune fille ne transmit que par contrainte.

Un autre jour, Blum, donnant les billets de logement des soldats, ordonna que l'on mît six hommes dans ma chambre.

Ma mère, affolée, alla s'en plaindre au commandant de l'ambulance, qui sut écarter cette menace.

« On vous laissera tranquille, m'avait dit un officier, si vous consentez à chanter la Wacht ain Rhein (la garde du Rhin). »

Je répondis que le jour où il me serait permis de chanter, je chanterais la Marseillaise.

Que dire de nos pauvres femmes d'ouvriers ! Elles durent travailler pour les Allemands et, malgré leur triste sort, elles restèrent très courageuses.

Mlle Wachter, l'institutrice de la mine, faisait classe aux enfants. On exigeait que les enfants apprissent l'allemand.

Entre les heures de classe, les enfants erraient dans les rues.

Souvent je m'occupais d'eux et leur fis des cours d'instruction religieuse.

Quelques-uns purent faire leur première Communion privée, il y avait parmi eux des enfants de quatorze ans.

Longtemps, nous fûmes privés d'offices religieux, car Droitaumont faisait partie de la zone du front et l'on nous interdisait d'aller à Jarny.

Puis, plus tard, un prêtre vint du front, tous les quinze jours, dire la messe à laquelle assistaient les soldats et les civils. Elle était célébrée soit dans une ferme, soit dans une petite salle de la mine, ou même dans la forêt.

En général, les quelques ouvriers de mon frère, qui étaient restés à Droitaumont, nous témoignaient leur attachement.

Blum les fit partir. Il expédia MM. Vilcot et Pollet à Homécourt ; M. Bombardier dut faire des travaux aux champs.

Un jour, Blum étant ivre (cela lui arrivait souvent), alla chez Mme Fontaine, qui nous était si dévouée ; Le bandit brisa les meubles, déchira les vêtements, monta sur le lit, décrocha le crucifix, le brisa sur ses genoux et le jeta par la fenêtre.

Ce fut un scandale. Les soldats s'en mêlèrent. Puis, l'affaire fut étouffée.

A partir de ce moment, le règne de Blum périclita, et bientôt, il fut envoyé ailleurs.

Le sort de Rummel ne fut guère plus heureux. Après avoir été la terreur des Français, pendant plus d'une année, il fut dénoncé par ses soldats, et il tomba en disgrâce.

Ma mère, jusque-là si vaillante, tomba gravement malade et ce fut miracle qu'elle fût sauvée.

Quatre fois seulement, durant toute la guerre, nous reçûmes, par un prisonnier qui se trouvait en Allemagne, quelques lignes écrites sur une carte pour nous rassurer sur le sort de mes frères.

Mais, hélas ! autrement jamais de nouvelles de la France.

Le canon seul guidait le pauvre civil.

Lorsqu'il grondait plus fort, nous devinions que les Français se rapprochaient de nous, et lorsque les coups étaient plus sourds, nous comprenions qu'il fallait encore patienter.

Vers le mois de juillet 1918, un général de l'état-major vint frapper à ma porte dans la cité ouvrière.

Après quelques paroles aimables, il s'assit en face de moi et me conta pendant un quart d'heure leurs victoires.

«Nous sommes victorieux partout ; les Français sont battus, et tout ici sera allemand. »

Je serrai les dents et me sentis pâlir.

« Que répondez-vous à cela, Mademoiselle ? » dit-il.

Et je lui répondis ce que j'avais répondu à Rummel : « Ma confiance reste inébranlable, monsieur ; vous ne saurez vaincre la France. »

Le général, un instant interloqué, se leva et partit précipitamment.

Il paraît que ma réponse se répandit dans le cercle des officiers.

SEPTEMBRE 1918

Un parent habitant l'Alsace avait fait des démarches pour essayer de nous venir en aide, mais cela n'était guère possible.

Les Français bombardèrent souvent Moncel et Droitaumont (mine), les bombes tombaient près de nos maisons.

En face d'elles se trouve un petit bois qui était rempli de munitions. Il y avait vraiment de quoi trembler, car une bombe sur ce bois, et nous étions tous anéantis.

Une nuit, des bombes tombèrent sur un camp d'aviation à Mars-la-Tour, à cinq kilomètres de Droitaumont. Ce fut un fracas épouvantable. Les baraquements, les avions flambaient.

« Les Français jetaient des dragées de Verdun. »

C'est ainsi que les civils désignaient les bombes françaises.

Le canon grondait de plus en plus fort et de plus en plus il se rapprochait.

La délivrance ! ! et nous allions revoir nos trois couleurs.

Le bruit d'une fin de guerre circule.

Ah ! on ne comprendra jamais assez combien les pauvres civils des pays occupés attendaient la fin de leurs souffrances !

Cependant une dernière épreuve nous était réservée.

Le 14 septembre, la nuit fut tragique, le ciel était éclairé par les éclatements d'obus, tout tremblait autour de nous et le canon de plus en plus tonnait.

SEPTEMBRE 1918

Droitaumont village et mine furent évacués.

Quel lamentable exode !

Nous partîmes à 7 heures du matin et arrivâmes le soir à six heures, harrassés de fatigue et de faim, à Châtel-Saint-Germain, qui se trouve à 22 km. de Droitaumont.

A Châtel, chaque foyer logeait les évacués pour deux jours, puis ceux-ci furent expédiés en Belgique. Là, ils eurent beaucoup à souffrir de la grippe qui sévissait.

Une mère de famille, Mme Carré, perdit en deux heures de temps, deux de ses enfants. L'enfant unique de Monsieur Bombardier, une jeune fille de vingt ans, mourut dans l'espace de quelques jours.

Ma mère et moi, nous fûmes expédiées depuis Châtel en Alsace. Quel voyage!!

Parties à trois heures du matin, nous restâmes plusieurs heures debout à la gare de Metz, entassées parmi des centaines de soldats. Rien n'était éclairé, il faisait nuit noire, car on redoutait le bombardement de la gare.

Arrivées à huit heures du soir à Strasbourg, nous devions encore subir la perquisition de nos pauvres baluchons, mais un heureux hasard fit échouer cette exigence.

A bout de forces, les nerfs ébranlés, nous arrivâmes chez mon oncle.

Nous étions à l'abri et nous pouvions circuler avec un permis spécial, accordé aux évacués.

NOVEMBRE 1918

L'ennemi se retire. Où est le bel ordre d'août 1914 ? Quelle débacle ! ! !

Et voici les Français !

Quel délire partout et avec quel bonheur chacun les reçoit !

Divers témoins ont voulu décrire leur entrée à Strasbourg.

Mais qui n'a vécu ces scènes, ne saurait les savourer encore.

Strasbourg, décembre 1918.

Mon frère revint de la guerre avec une cicatrice glorieuse.

Il fut blessé en 1914 à la joue par un éclat d'obus.

Mon second frère, docteur à Paris, est rentré sain et sauf.

Avec mon frère aîné, nous sommes retournées, ma mère et moi, au château de Moncel, qui avait bien failli être anéanti, avec ses habitants, lors de cette affreuse tourmente.

J'ai écrit ces pages en toute simplicité et sincérité. Bien des scènes se sont encore passées durant ces quatre années, mais je renonce à m'étendre davantage.

Je ne vise pas à exciter la haine,. il faut pardonrer.

Mais n'oublions pas et veillons !

Marie LEICKNAM

Les cartes ou photos sont insérées au même endroit que dans la brochure.

Titre : Choses vécues. 1914-1918 . Marie Leicknam. [Lettre-préface du chanoine Polimann.]

Auteur : Leicknam, Marie

Éditeur : Impr. Saint-Paul (Bar-le-Duc)

Sujet : Guerre mondiale (1914-1918) -- Récits personnels

Type : monographie imprimée

Langue : Français

Format : In-8°, 36 p., fig. [5275]

Format : application/pdf

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/bpt6k65291678

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LH5-2157

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34086789j

Provenance : bnf.fr

Date de dernière mise à jour : 22/02/2019

ème visiteur

ème visiteur